――CR?インレー?クラウン? 自分の“修復基準”を持とう

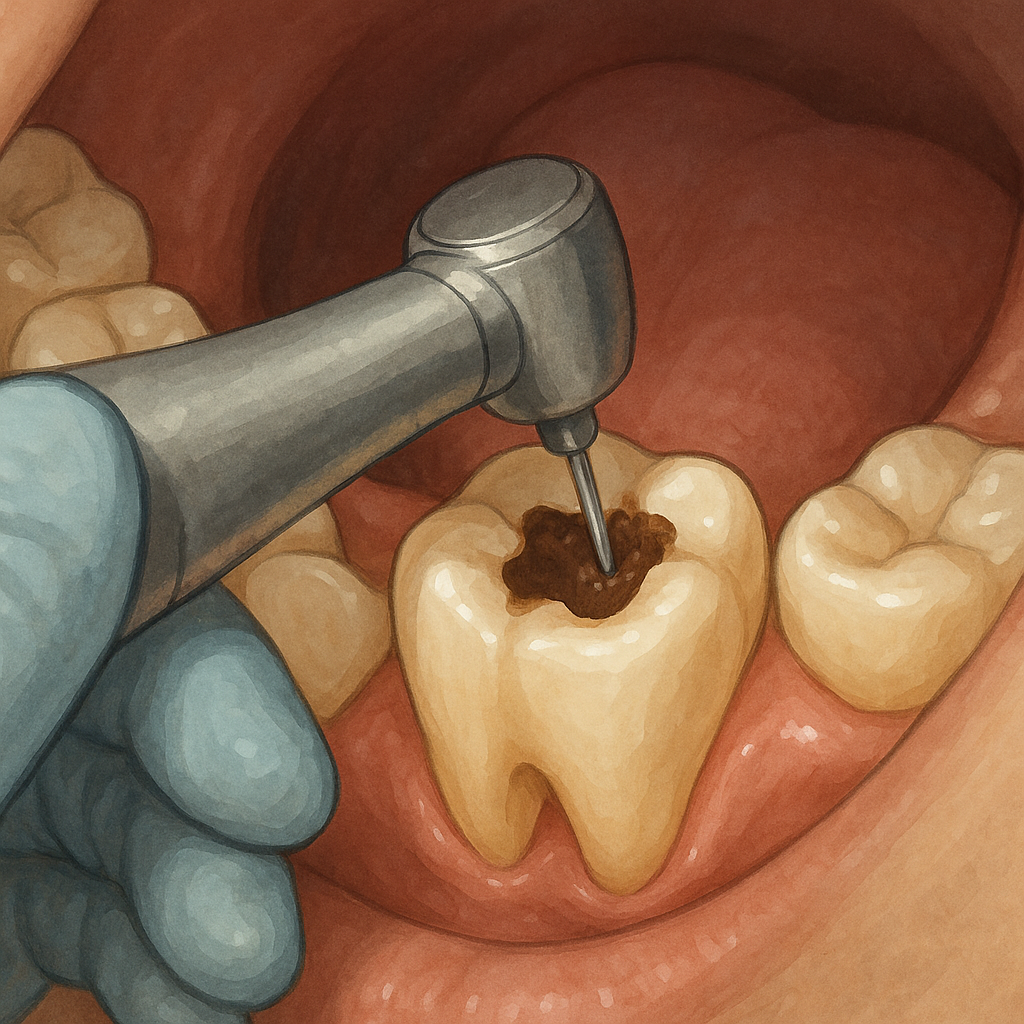

「カリエスは取りきれた。さて、どう修復するか——。」

削る前には「ここはCRで…」「このケースはクラウンだな」と治療方針を立てていたはずなのに、いざ窩洞を目の前にすると悩む——そんな経験はありませんか?

若手歯科医師にとって、“削った後”の判断は予想以上にプレッシャーが大きいものです。

【修復の選択は“削る前”から始まっている】

修復の方針は、切削前にすでに始まっています。

咬頭の残存量、隣接面の有無、器具操作のしやすさなど、多くの要素を見越して計画を立てるべき——でも、実際に削ってみると想定と違っていて、迷うことが多いのがリアルです。

たとえば、思ったよりもカリエスが深く咬頭を残せなかったり、歯質が脆くなっていたり…。

臨床では「教科書通りにいかない」ことが多々あるからこそ、自分なりの“修復基準”を持っておくことが非常に大切です。

【僕の「修復基準」を紹介します】

● 大臼歯

咬合面のみ or 根面カリエス → CR

隣接窩洞 → インレー以上(器具操作性が難しいため)

咬頭が2mm以上残存 → インレー

それ以下 → アンレー

根管治療あり → クラウン

再治療では、インレー or クラウン(やり直しを避けるため)

● 小臼歯

イニシャル治療

→ 咬頭2mm以上 → CR

→ 咬頭2mm未満 or 根管治療 → クラウン

→ アンレーは基本使わない

再治療(隣接面窩洞を含まない場合)

→ CR

再治療(隣接面窩洞あり)

→ 咬頭2mm以上 → インレー

→ 咬頭2mm未満 → クラウン

● 前歯

イニシャル治療 → 基本CR

根管治療後 → クラウン(変色や破折リスクのため)

再治療:複数面にわたるCRや脆弱な歯質の場合 → クラウン

ラミネートベニアは審美目的のみ

※オクルーザルベニアは接着信頼性の面で行わない

【 治療計画は「想定外」にも備えて】

こうした基準があっても「実際に削ってみたら想定よりも大きかった」というのは、臨床では日常茶飯事。

そんなとき、無理にCRやインレーで済ませようとすれば再治療につながるリスクもあります。

逆に、突然「クラウンに変更です」と伝えると、患者さんに不信感を与えるかもしれません。

だからこそ、治療前に“虫歯が大きい可能性”についてしっかり説明しておくことが非常に大切です。

たとえば、こう伝えるとよいでしょう:

「見た感じは小さそうですが、削ってみると中で広がっている可能性もあります。

その場合は歯の強度を考えて、クラウンやアンレーに変更することもあります」

そう伝えておくことで、いざ治療計画を変更しても「先生の言うとおりだった」と患者さんも納得できます。

もし想定よりも小さければ「良かった!」という安心感にもつながります。

【判断力は、フィードバックと経験で育てる】

もちろん、これが“正解”ではありません。

大事なのは、「なぜその修復を選択したのか」を自分の言葉で説明できること。

それが患者さんの理解を得るポイントにもなり、再治療の回避にもつながります。

判断力を高めるには:

- 自分の治療結果を経過観察する

- 他の先生の症例と比較・検討する

- 自分の失敗と成功を振り返り、軸をアップデートする

…といったフィードバックの積み重ねが重要です。

【まとめ】

- 削ったその先で迷わないために、自分なりの修復基準を持とう

- 計画変更が起きうることを先に伝えることで、患者との信頼関係が築ける

- 治療のゴールは「終わること」ではなく、「再治療にならないこと」

- 自分の今の実力で、患者にとって最善の治療を選ぶ姿勢が成長につながる

次回は患者さん向けの歯科情報を発信する予定です。みなさん正しいセルフケアの方法ご存じですか?次回もお楽しみに!

インスタもやっているのでぜひフォローお願いします!

コメント